大熊町でつむぐ「想像以上」の日々

福島県の太平洋側・浜通り地方で被災地ガイドとして活動する小泉良空(みく)さん(28)は2023年、生まれ育った福島県大熊町に12年ぶりに帰ってきた。東日本大震災に伴う原子力災害の避難で突然、離れることになった故郷。自宅母屋は時間の経過で傷みが激しく解体されたが、豊かな自然と仲間に囲まれ、「想像していなかった日々が送れている」と笑顔を見せる。

突然の避難、家族で転々と

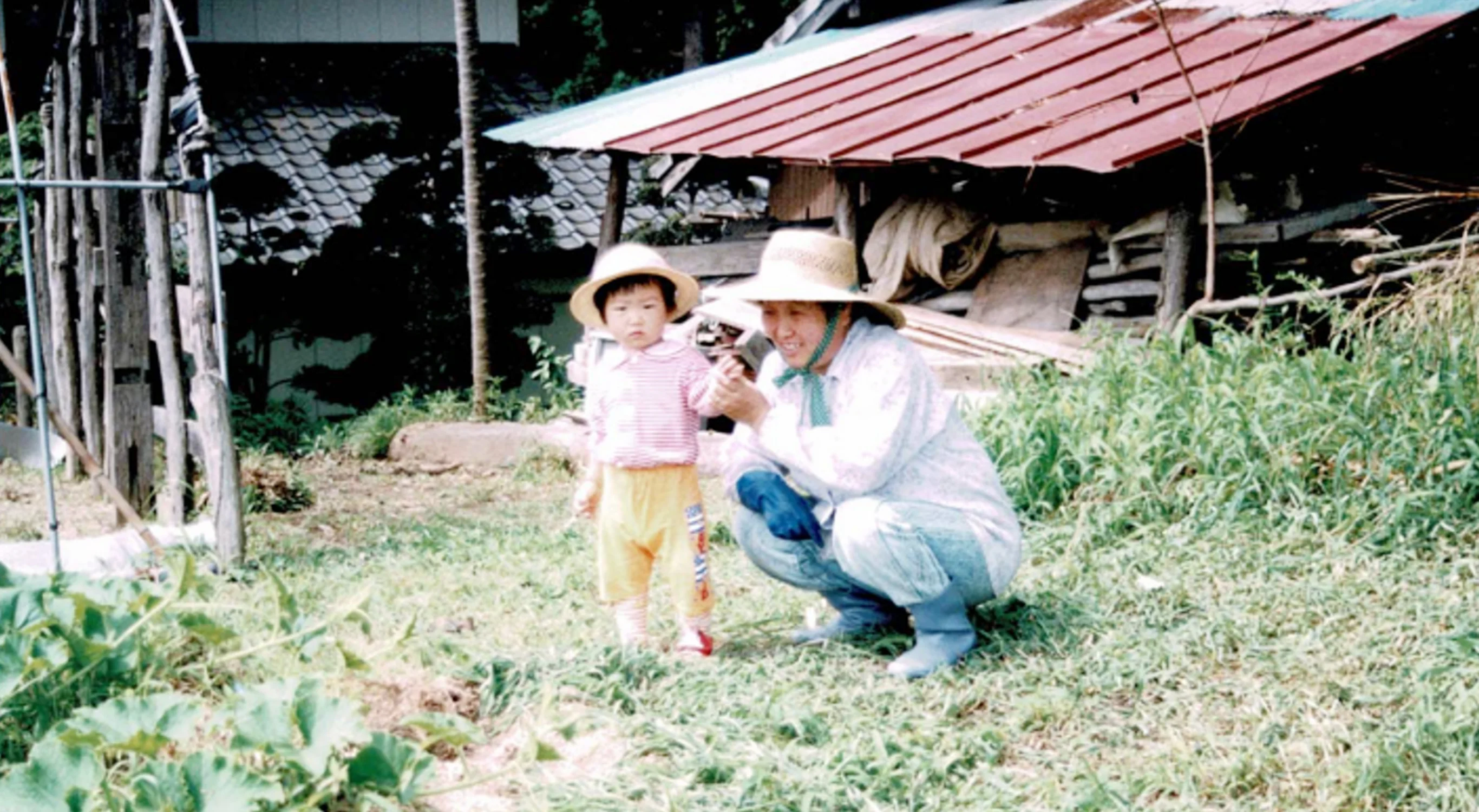

田園風景が広がる大熊町野上地区で、兼業農家の一人娘として育った。田んぼの周りで四つ葉のクローバーを探して遊び、自宅では誰にも気兼ねせず吹奏楽部のクラリネットの練習に励んだ。

大熊中2年だった11年3月11日、自宅で激しい揺れに襲われた。海岸から離れていたため津波は免れ、両親や祖父母、曽祖母と居間で身を寄せ合って一夜を明かした。

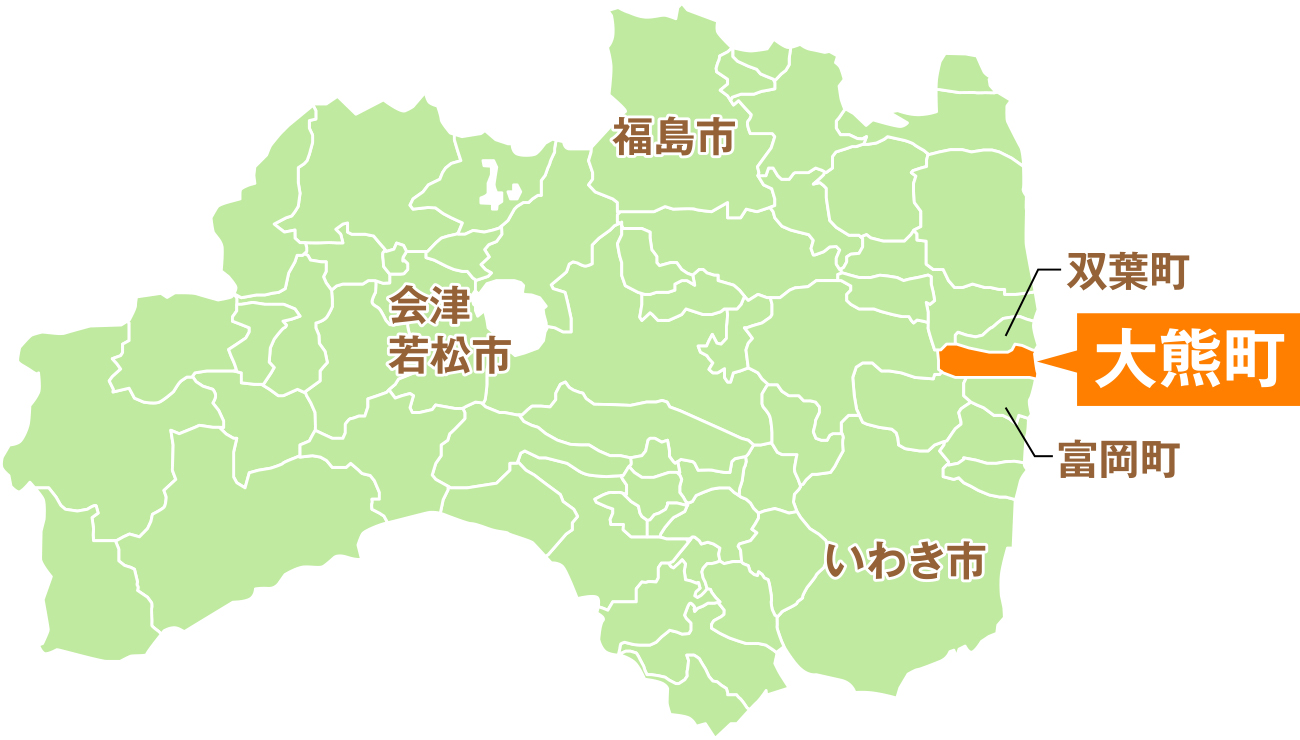

翌12日が長い避難生活の始まりだった。大熊町と隣の双葉町にまたがる東京電力福島第1原子力発電所の事故で、約1万1500人の住民が全町避難。家族と車に乗り、福島県内の避難所や新潟県、神奈川県の親類宅を転々とした。

それから1年間は大熊中の授業再開の場となった福島県会津若松市などで暮らし、高校は同県いわき市、大学は東京へ進学。卒業後は福島市の住宅販売会社で働いた。友人や同僚に恵まれ、便利な生活も経験した。しかし、どこにいても「その場、その場の環境に慣れることの繰り返し」で故郷への思いは募った。

帰れない、でも忘れられない

一方、自宅は放射線量の高い帰還困難区域に指定された。掃除などで何度か一時帰宅するうちに、自宅の敷地入り口にバリケードが張られ、帰れない場所だと突きつけられた気がした。人が住まなくなった家屋は傷み、母屋は19年に解体した。

両親はいわき市に「実家」を再建した。それでも、どこか喜べなかった。のびのびとした故郷での暮らしを追い求める気持ちが、心から離れなかったからだ。

長年の思いが抑えきれなくなったのは、19年4月に大熊町で初めて一部地域の避難指示が解除されてからだ。町内で活動する人の記事に触れ、うらやましくてたまらなかった。会社を辞めて地元の役に立てる仕事を探し、21年5月に震災・原発事故に関する伝承事業などを手がける一般社団法人「ふたばプロジェクト」(双葉町)に就職した。

戻った明かりと笑顔

当初は故郷に住まいが見つからず、大熊町を車で通過して職場に通える富岡町で暮らし始めた。休日に大熊町の行事に参加し、帰還したり、移住したりしてきた友人もできた。でも、もどかしさが胸に渦巻いた。一緒に楽しい時間を過ごしても、一人だけ別の町に帰る―。そんな日々が2年続いた。

大熊町では震災前からあった集合住宅が少しずつ改修されていき、23年4月、念願の故郷へ帰還した。現在は、町内のアパートで暮らしつつ、月に1度は立ち入りが可能になった自宅の離れでクラリネットを吹く。車が走る音がし、明かりのともる家がある。それが地域にとってどれだけ大きいことか、知ってほしいと願う。

町内に住む同世代の友人と果物や野菜を分け合ったり、海に出かけたり。気軽にやり取りするLINEグループのメンバーは約30人に上り、「困ったら2分で来てくれる」仲間もできた。

25年3月には、JR大野駅前に飲食店やコンビニなどが入る施設もグランドオープン。お気に入りという施設内のカフェ&レストランで、仲間とおしゃべりに花を咲かせる。「大熊だといい意味で子どもっぽくなれるんです。想像していなかった生活が送れている」。柔らかな笑みに充実感が漂う。

「本当のゴール」

復興が道半ばの現実とも向き合う。職場では、首都圏などから訪れる高校生らの案内役を務め、住宅の解体で更地が目立ち、崩れたままの建物も残る地域の実情を説明している。語り部としても活動し、長期間の避難を経て故郷に戻った思いを伝えている。

大熊町では震災から14年を経てもなお、帰還困難区域に自宅があり、帰ることができない人もいる。除染土を保管する中間貯蔵施設の用地として自宅を手放したり、避難先での生活が定着したりして戻らない選択をした人もいる。120人ほどいた同級生も大半は帰還していない。

行事の時は帰郷する、墓参りに帰ってくる、いつかは故郷に住む―。小泉さんは「一人でも多くの人が、自分が納得できる距離感で町と関われることが理想だと思う」と話す。

自身にとっての帰還のゴールは、生まれ育った地に家を再建すること。あと一歩で、「本当に帰ってきた」と実感できる気がしている。

避難者数 震災後から大幅減 移住の動きも活発

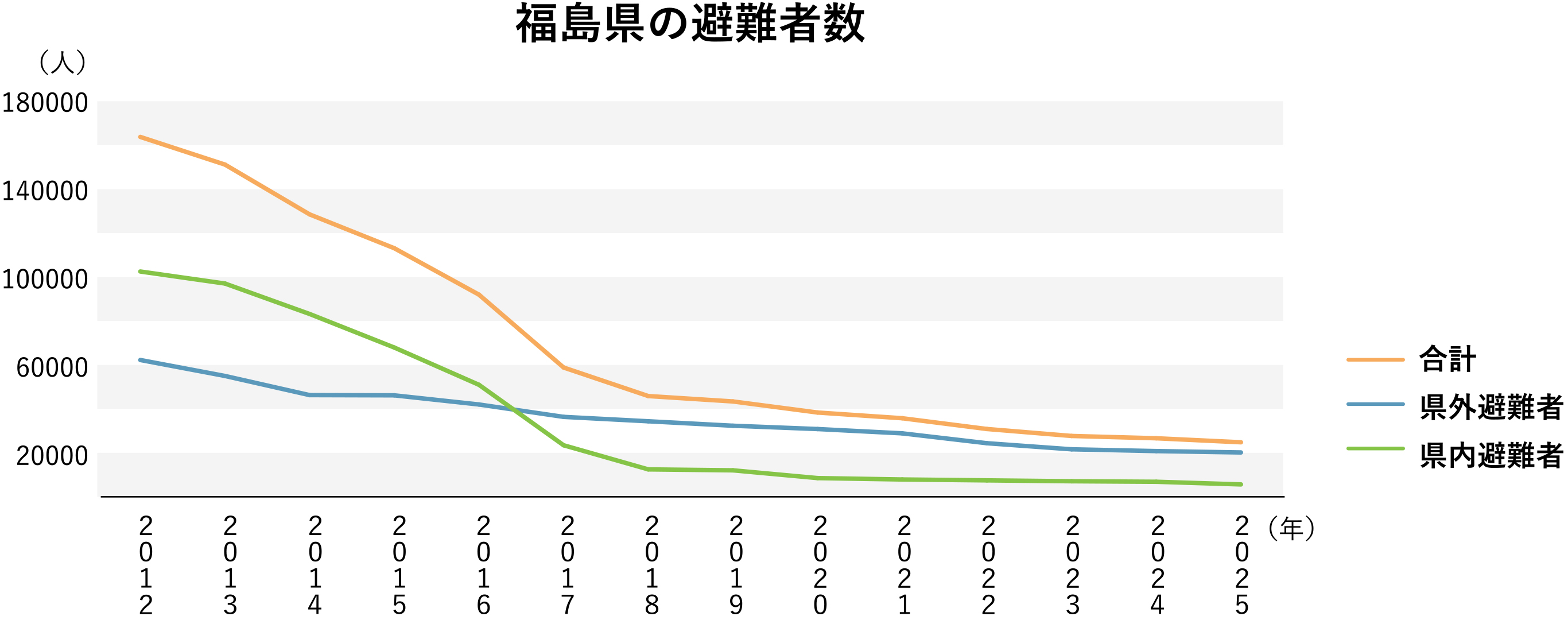

東日本大震災と原子力災害による福島県内外への避難者数は2025年5月現在、約2万4000人で、ピークだった12年5月の約16万5000人から大幅に減少した。

ただ、震災後に暮らした土地に根付くなどして故郷に戻らない選択をした人も多く、原発や中間貯蔵施設がある大熊町の帰還者数は、まだ約300人だ。一方、避難指示が解除された浜通り地方などを移住先に選ぶ動きは活発で、大熊町の移住者や東電を含む企業で働く人は約700人と帰還者数の2倍を超えている。

帰還困難区域外 除染は完了

復興は着実に進展している。放射性物質を含む土壌を除去する除染作業は、帰還困難区域を除いて18年に完了した。避難指示などが出された区域は11年4月時点で県土全体の12%を占めたが、25年8月時点で避難指示が続く区域は2.2%にまで減った。

帰還困難区域のうち地域の中心部などは除染やインフラ整備を集中的に行う区域に指定され、大熊町や同じく原発と中間貯蔵施設が位置する双葉町では、スーパーや産業交流施設がオープンし、住宅の建築も進んでいる。

現在進行形の課題も

日本全体の問題として、解決すべき課題は横たわる。中間貯蔵施設では福島県内各地から搬入された除染土を45年までに県外で最終処分することが法律で定められているが、政府による候補地の選定はこれからだ。原発の廃炉作業や処理水の海洋放出といった現在進行形の課題もある。福島が復興を遂げるその日まで、道のりは続いていく。