浪江を選んだ元銀行員の挑戦

東京電力福島第1原発事故による全町避難を経験した福島県浪江町で、元銀行員の起業家、寺田真二郎さん(54)が新しい農業の未来図を描き始めた。11ヘクタールの畑で約30種類の野菜などを栽培。さらなる事業の多角化も視野に入れており、「浪江の野菜を多くの人に届け、農業体験交流の場にもしていきたい」と夢を語る。

キャリア23年の金融業界から転身

2025年10月上旬、町内の住宅が点在する地域で、畑一面にソバの白い花が咲き誇っていた。その間に並ぶピーマンやキュウリ、ナス、オクラなどの畑で、寺田さんは一つひとつ大切そうに収穫した。本格的に農業を始めて2年目。「失敗も多いけれど、うまく実ったときは本当にうれしい」とほほ笑む。

神奈川県鎌倉市で育ち、慶応大を卒業。旧日本興業銀行に入行した後、2つの銀行と外資系保険会社なども合わせ、金融業界で23年のキャリアを積んだ。21年3月に独立して財務コンサルティング業を手掛ける傍ら、知人が規格外の野菜を販売する事業に携わったことが農業へ関心を持つきっかけとなった。

当初は野菜の販売事業を考え、生産者の実情を知ろうと横浜市の農業学校に入学、野菜の卸売り会社でもアルバイトをした。しかし、天候にも左右される野菜は品質や価格に変動があり、販売側では調整が難しかった。銀行員時代から常に効率化を考えてきた感覚からも、「自ら育ててサブスクリプション(定期購入)などで販売するのが一番合っている」と感じたという。

「行かなきゃだめ?」から新たなフィールドに

寺田さんと浪江町との「出会い」は22年11月、農業学校が町の委託で実施した1泊2日の就農視察ツアーだった。縁もゆかりもない遠い土地で、「本当に行かなきゃだめなの?」と思ったぐらいだ。

しかし、実際に町内の農家を訪れると温かく迎えてくれ、農業や町の様子を丁寧に教えてくれた。「農村部は外部の人をあまり受け入れないと思っていたけれど、イメージが変わった」と寺田さん。ツアー中に開かれたワークショップでは、東京の社会人が浪江町に滞在してリモートワークで働きながら農業に携わる「週末農業モデル」を提案し、就農者の増加を目指すプランに町側の反応も良かった。帰還困難区域を除いて農地の除染も終わっており、浪江の地を自らの新たなフィールドに決めた。

23年12月に同事業を始め、暮らしと活動の拠点となる民家も借りた。農業学校の仲間と農業体験ツアーなども企画し、「週末農業モデル」の事業は今も形を変えながら継続している。

初の農業に悪戦苦闘 支えで乗り切り規模拡大

一方、自らも栽培に乗り出すため、同月に株式会社「浪江の大地」を設立。ナス、ピーマン、キュウリなど十数種類の野菜を育てようとしたが、初めての農業は試練の連続だった。病気や虫害で野菜が跡形もなくなる失敗も経験。それでも困ったときは町の職員や農家が助けてくれ、「多くの仲間もできた。ここでならやっていける」と自信がわいた。

浪江町によると、東日本大震災の避難先から帰還したり、町外から移住してきたりした人は約2300人で震災当時の人口の1割にとどまる。帰還困難区域も残り、耕作されていない農地も多い。担い手の確保は大きな課題で、寺田さんは担い手のいない畑を借りて大規模化を図ることを決意。町の紹介もあり、会社設立当初に1ヘクタールだった畑は11ヘクタールにまで拡大した。

畑では手間が少ないソバを中心としつつ、ホウレンソウや小松菜、ジャガイモなども栽培している。インターンシップの首都圏の大学生のほか、2拠点生活やセカンドキャリアを考える社会人らを受け入れて農作業を手伝ってもらっている。

年間約30種類を育て、道の駅なみえや町の施設などで販売。東京都内の保育園の給食にも採用され、来年から野菜を届ける予定だ。

畑を貸してくれている住民からはトラクターを譲り受け、農業に参入する移住者を対象にした町などの補助制度も積極的に活用している。「短期間で農家になれたのは浪江町の皆さんのおかげです」。しみじみと、そう語る。

広がる多角化の夢

寺田さんは現在も東京で財務コンサルティング、不動産賃貸、野菜の卸売りの3つの会社を経営しているが、「オンラインでできる仕事もあるし、会社には信頼できる仲間もいるので」と、ほとんどの時間を浪江町で過ごす。東京などから町へ人を呼び込もうと、企業向けの農業体験研修も計画中だ。

最初に思い描いた野菜のサブスク販売も実現するため、さらなる農地拡大と多品目の栽培も目指す。「生産者は収穫や袋詰めの手間が省け、消費者は一番新鮮な野菜が手に入る」と考え、サブスクの購入者が自ら畑で野菜を収穫して持ち帰る案も構想中だという。「将来的には栽培したソバを使ったそば店を開き、畜産にも挑戦したい」と夢は広がる。

「浪江で成功すれば、各地で展開したい」。農業の課題を解決し、ビジネスとしても成立する未来を、福島から切り開こうとしている。

農業産出額 震災後最高に

東日本大震災と原発事故で甚大な被害を受けた福島県の農業は大きく回復している。

県内の農業産出額は、原発事故に伴うコメの作付け制限や農産物の出荷制限、風評被害などで11年は1851億円にまで落ち込んだが、23年には震災後最高となる2163億円に上った。避難指示が出るなどした県内12市町村の営農再開面積も50%を超えている。

基準値超はほぼゼロ、しかし一部の価格は震災前に戻らず

ただ、主要農産物の価格は一部を除いて全国平均よりも低い水準にある。農林水産省によると、福島県で生産が盛んなモモや干し柿、牛肉の価格は震災後、全国平均を3~5割も下回った。回復傾向にはあるものの、24年度でも9~16%低く、震災前の水準には戻っていない。

県は農林水産物の放射性物質検査(抽出)を続け、ホームページで検査結果を公開している。15年度以降、食品の基準値(1キロ当たり100ベクレル)を超えたものは0.1%以下で、近年は野生の山菜など年間数件のみでゼロ件の年もある。コメは現在も原発周辺の7町村で全量全袋検査を継続しているが、15年産米以降、基準値を超えたものはない。

海外ではコメやモモが人気

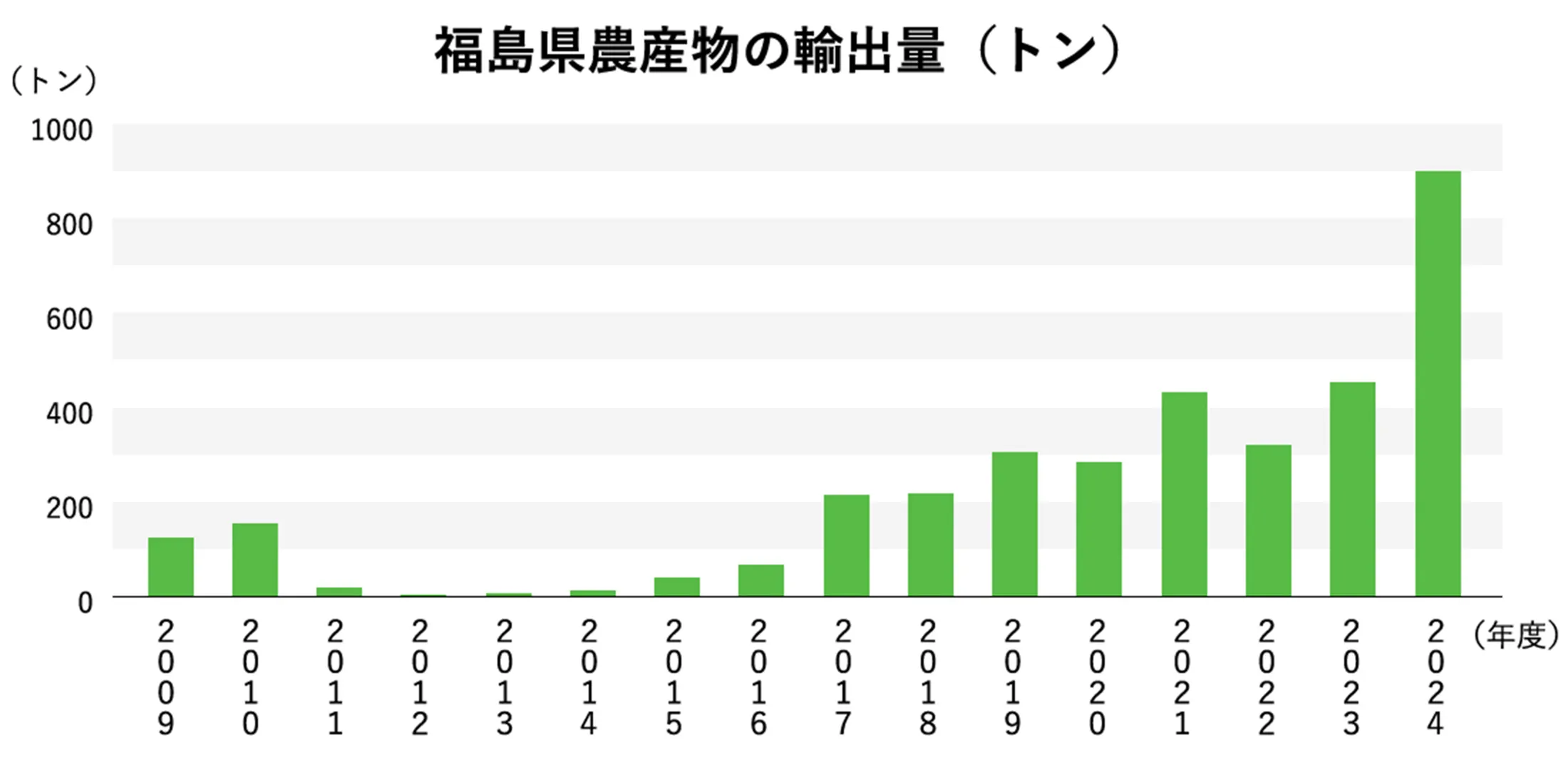

海外への輸出量は急速に伸びている。

24年度は過去最高の898トンで前年度から倍増。震災後はほぼゼロに落ち込んだが、カナダや米国、香港を中心にコメの輸出が伸び、農産物輸出量の9割を占める。果実はモモ52トン、ナシ13.4トンで、特に東南アジアで人気が高まっている。